本レポートでは、2023年4月10日に日本ストレスマネジメント研究所主催、Wellbeing_labの後援、大阪府の協力で行われた「新入社員のための合同ヘルスケア研修会」についてご報告させていただきます。

当日ご参加いただきました皆様、見逃し配信によりご視聴いただきました皆様には、あらためて御礼を申し上げます。

今回のセミナーは、3部構成で開催いたしました。

はじめに「社会人に求められる健康管理の基礎知識」

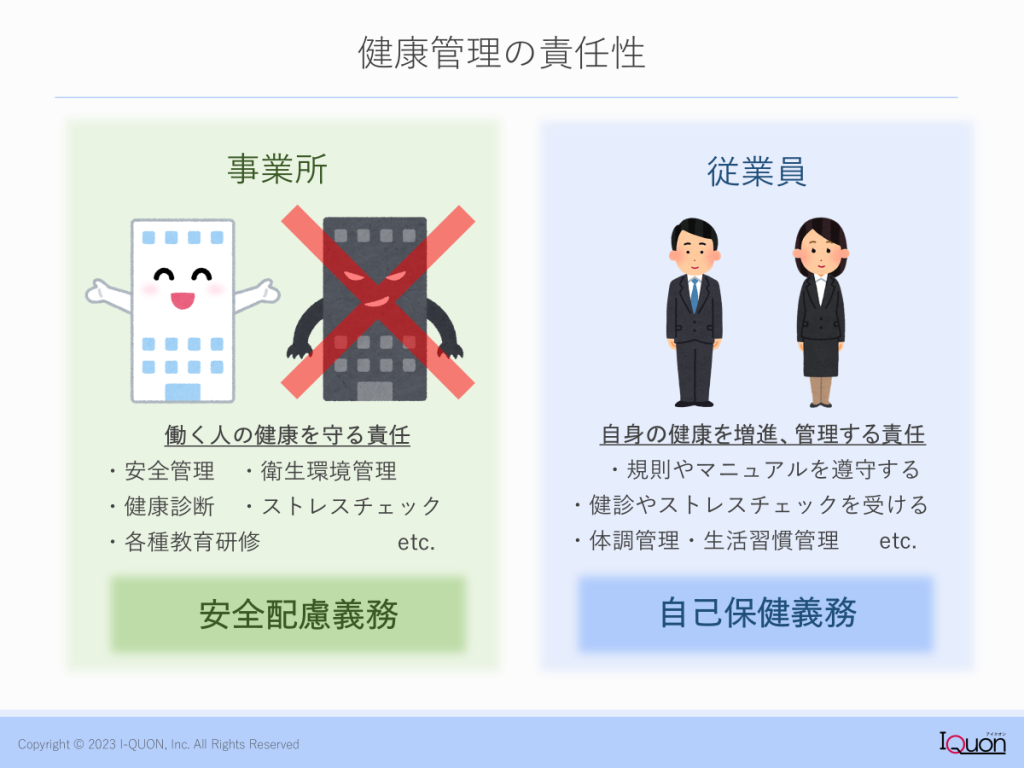

「仕事で成果を上げるためには、心身の健康管理が大切だ」ということは社会人経験を積む中で実感されている方もおられると思いますが、中には健康管理はプライベートなことだと思う方も多いのではないでしょうか。

本セミナーの冒頭では、産業医・労働衛生コンサルタントの稲田礼子先生より、社会人に求められる健康管理の基礎知識についてお話いただきました。健康状態が仕事の成果を大きく左右する例として「アブセンティーズム/プレゼンティーイズム」についての紹介があり、「アブセンティーズム」は、心身の体調が原因で、遅刻や早退、長期の休職など業務自体が行えない状態を指し、「プレゼンティーズム」は、出勤しているにも関わらず、心身の健康上の問題が作用してパフォーマンスが上がらない状態のことを指します。

小さな症状でも積もれば大きなパフォーマンス低下につながることを認識し、心身のコンディションを整えることは、企業で働く上では自己保健義務という「自分の健康管理に努め、安全に働けるように行動する義務」を果たすことにつながります。そうした自己保健義務として日頃のセルフケアを行うことの重要性についてもお話いただきました。

セルフケアは自分自身のことを自身でケアをするという意味で自己管理ではありますが、決して自己完結ではないことを強調されました。心身の健康を保つためには周囲に相談して助けを借りることも大事なセルフケアの1つでもあります。

「こんなこと相談してもいいのか」「迷惑になるのでは」「自分で解決しなければ」といった考えが相談することを阻んでいる場合には、そのハードルを下げて周囲を頼ってみようと思えるきっかけになったのではと感じます。

第1部「健康を支える生活習慣」

続いて、第1部では保健師の景山名菜子先生より「健康を支える生活習慣」について解説いただきました。

生活習慣の乱れによって心身にどのような変化が起こるのか、そしてそれが、職場に来ていても仕事がはかどらない・ミスが増えるといった「プレゼンティーイズム」が引き起こすことや、パフォーマンスが低下することでストレスや体調不良の原因にもつながりかねないこと、さらには不適切な生活習慣の蓄積により年齢を重ねた時に生活習慣病を引き起こすリスクが高いことから、若いうちから正しい生活習慣を身に着けておくことがいかに大切かについてお話いただきました。

生活習慣については分かっているつもりでも中々実践が難しいと感じてしまう方もおられるかもしれません。

そのうえで「睡眠」「食事」「運動」「喫煙・飲酒」の4つの観点からの正しい生活習慣についてさらに認識を深めるためのポイントについて紹介いただきました。

仕事のパフォーマンスと心身の健康保持増進のカギを握る睡眠

毎日の睡眠は心身の健康保持だけでなく仕事のパフォーマンスにも直結します。睡眠不足の状態での仕事のパフォーマンスは、本来発揮できるパフォーマンスの55%にしか満たないという調査結果や、睡眠不足の状態で瞬発的な反応を調べた実験結果を紹介いただきました。

その実験では睡眠時間が短い人ほど反応速度が遅くなるという結果が出ており、特に瞬時の判断や対応が必要になる業務に従事している方は、日常での睡眠時間の確保が必要不可欠であることが分かります。

また、短い睡眠時間だった人が実験後に十分な睡眠時間を取ったとしても、すぐには実験前のパフォーマンスには戻っていないという結果も出ています。つまり、平日の睡眠不足を休日に補ったとしても、翌週になってもパフォーマンスは十分には改善しないということです。いかに平日からの継続的な睡眠時間の確保が重要かがわかります。

睡眠不足はパフォーマンス低下に影響するだけでなく、事故やメンタル不調、人間関係のトラブル、肥満や生活習慣病など安全や健康にも様々な影響を及ぼします。まずは十分な量の睡眠時間を確保することを意識することから初めていただきたいですが、自分にとって十分な睡眠時間がどのくらいかを知る必要があります。大半の人は7~9時間睡眠が必要ですが個人差が大きいため日中の眠気がなく元気に過ごすことが出来ていることが目安の一つです。

さらに、質の良い睡眠をとるためには、起きている間の過ごし方も重要です。朝食をとることや、朝に太陽の光を浴びて体内リズムをリセットすること、また、寝る前のニコチン・カフェイン・アルコールを控えるといった工夫が、睡眠の質の向上につながると解説いただきました。質の良い睡眠のために出来る工夫を生活の中でぜひ取り入れていただけたらと思います。

よりよい生活習慣のための食事や運動

次に「食事」について、ついついやってしまう自身の食べ方の癖やズレに気づくため、食行動質問表を紹介いただきました。自分の食行動の見直すことができるポイントとして①朝食の役割、②食事の適切な量と質について解説いただきました。

②の食事内容では、野菜の摂取量は1日350gが目安であること、魚を積極的に食べること、塩分は男性7.5g未満、女性6.5g未満が推奨されており、ついつい取りがちな塩分については栄養成分表示で確認する癖をつけておくこと、糖質は摂らなさすぎるとエネルギー不足になるため、1日の摂取の目安は男性370g女性300g程度でお茶碗5~6杯分であることなど、日ごろの食生活を見直す目安を教えていただきました。

「運動」では休日の過ごし方についての説明がありました。平日の仕事がある時は疲れてしまい、休日はついついゆっくり過ごすことが多かったり、逆に予定を詰め込みすぎて疲れが取れないままに翌週を迎えるなんてことはないでしょうか。効果的な休日の過ごし方として2つの休息法をご紹介いただきました。

1つ目は「パッシブレスト(消極的休息)」で、昼寝や入浴、音楽鑑賞など身体を動かさずにゆっくりと休む過ごし方、2つ目は「アクティブレスト(積極的休息)」で、疲れていてもあえて適度な運動をすることで疲労回復が促進されると紹介がありました。

休日も予定などを多数入れて活動しすぎてしまう人は、パッシブレストを取り入れることも有効ですが、休日に寝て過ごしてもあまり疲労回復が見られない場合には、アクティブレストを取り入れることも効果的とのことです。

また、生活習慣病予防に効果的な運動量として、歩行と同じくらいの運動を毎日60分行う、または息がはずみ、汗をかく程度の運動を週60分程度行うことが理想とされています。とはいえ、社会人になると運動の機会も減り急に運動量を増やすのも難しいことです。まずは今の生活にプラス10分の運動を取り入れてみることや、それを継続するには周囲にも宣言をしてしまう方法など自身の体験をもとに実践的な方法についてもご紹介いただきました。

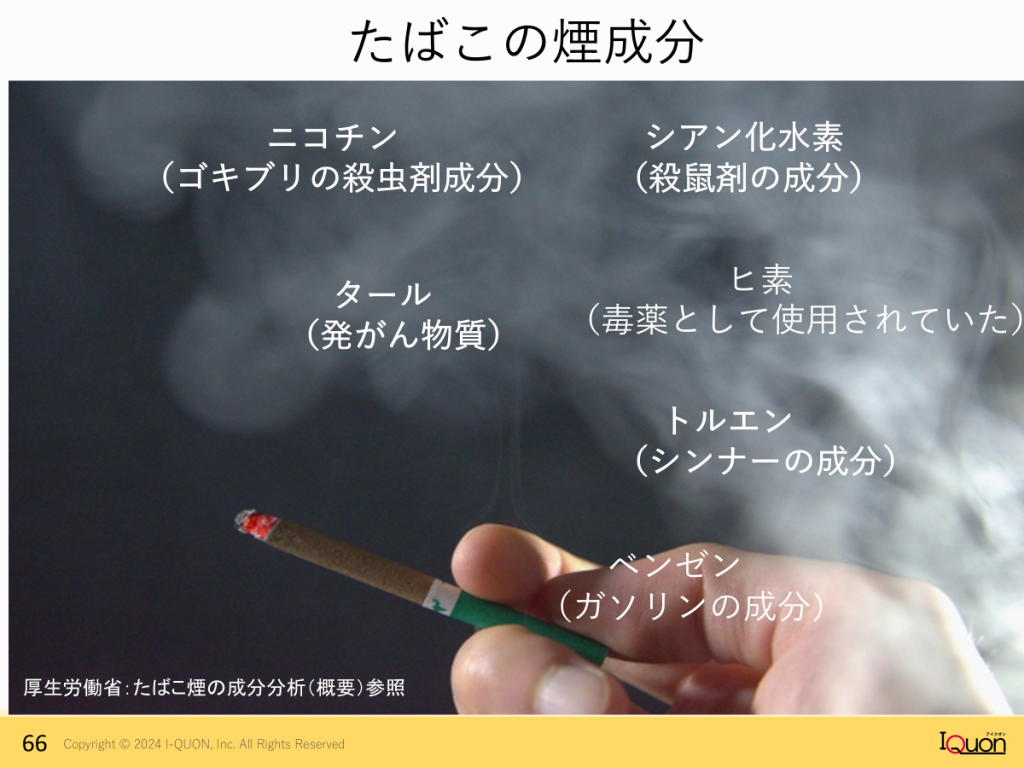

最後に「喫煙・飲酒」について、喫煙は健康へのリスクが明らかになっていること、アルコールとの付き合い方についてご教授いただきました。

社会人として健康を支える生活習慣を身に着けていくことの大切さ、また、大きく変えるのではなく今自分に出来ることから始めることについてお話いただきました。

毎年受ける健康診断を確認して自身の健康管理にぜひ役立てましょう。

第2部 「メンタルヘルス不調を予防するストレスマネジメント法入門」

第2部では公認心理師・臨床心理士の平川沙織先生より「メンタルヘルス不調を予防するためのストレスマネジメント入門」についてお話いただきました。

不調のサインとして見られやすい不眠症状の解説から、一生の間にうつ病を経験する人の割合は15人に1人と言われ決して珍しい疾患ではないこと、新型コロナウイルス流行下ではそれまでの年度と比べて日本国内のうつ病・うつ状態の人の割合は約2倍に増加したとの結果も出ていることについて説明がありました。

メンタル不調は1か月以上にわたる休職原因の約7割を占めており、一度不調をきたすと長期的な休養が必要になることが分かります。しかしながら、こころの病気で仕事を休む事態に至らなくても、ストレスによって本来のパフォーマンスを発揮できなくなることは誰にでもあることです。だからこそストレスマネジメントが社会人スキルとしても重要であると解説されました。

ストレスマネジメントでは、体調を崩さないためのセルフケアとして、まずは自身のストレスに気づくこと、そしてストレスに対処することの2段階に分けて解説をしていただきました。

チーム支援の重要性

「ストレスに気づく」といっても、何がストレス要因になるかは人それぞれであり、自分自身にとって何がストレスの原因となるか、きっかけを知っておくことが大切です。

表に出てきやすい反応としては、動悸や息切れ、血圧の上昇、胃痛、下痢、頭痛などの身体面や、イライラや不安、怒りや抑うつ、集中力の低下などの心理面、さらに喫煙や飲酒の増加、食べすぎや逆に食事が喉を通らないなどの拒食、ギャンブルや薬物などの依存、対人トラブルや遅刻、欠勤の増加などの行動面などが挙げられます。

一方で、表に出てきにくい反応として考え方の癖が挙げられ、0か100か思考(白黒思考)や過剰な一般化、ネガティブ思考など多かれ少なかれ私たちが持っている考え方の癖を紹介いただきました。こうした考え方の癖がストレスを余計に大きくしてしまったり、ストレスがたまったときに癖が強く出てしまうこともあります。そのため、表に出やすい反応だけでなく、ストレスがたまったときに自分はどういう考えが出やすいかを知っておくことも重要です。

自身の考えの癖の気づいたうえで、もしも

1)避けグセ:嫌なことを先送りにしてしまう状態

2)こころの迷走:過去に起きた悪いことや苦痛を思い出し感情の意味や原因を考えたり、将来の心配を繰り返し考える状態

に陥ってしまった時には注意が必要です。

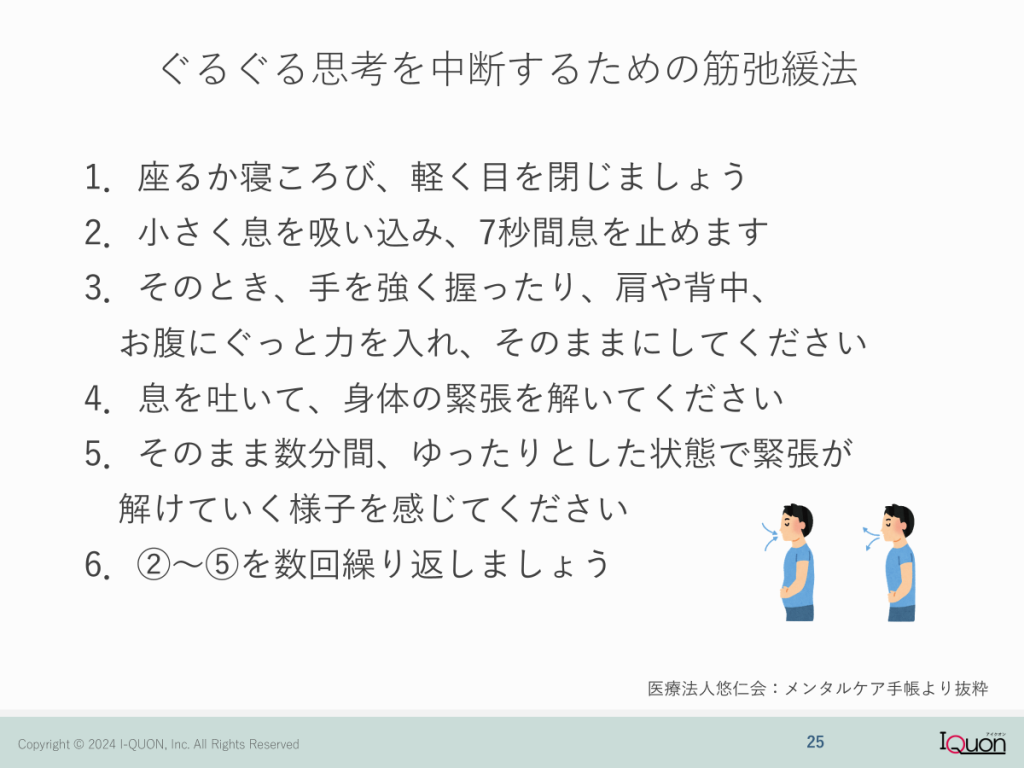

こころの迷走の状態に陥ったときには、自分の頭の中に「都合よく生きているな」と思うキャラクターを住まわせて、突っ込んでもらったり、反論してもらったりと、他者視点を入れたり客観視したりすることで迷走から抜け出す方法について紹介いただきました。 またストレスがかかると気持ちだけでなく、身体も過緊張になっていることも多いので、身体の緊張を解くことも有効であることから、筋弛緩法のレクチャーをしていただきました。

ストレスへの対処法を考える上で、今元気にやれている自分は実は当たり前ではなく、普段からやれている「ちょっと頑張っていること」や「やったらちょっとうれしいこと」など日々の源になっている行動(=キー行動という)についても気付いておくことがストレスの予防にもつながるとの説明がありました。普段やれている「キー行動」が出来なくなってきたときもストレスのサインと気づくことが出来ます。

さらに、自身のストレスに気づいた時の対処法として、ストレスコーピングを身に着けることについても解説をいただきました。ストレスコーピングは「ストレスを適切にコントロールするために意図的に対処すること」を指します。

ストレス解消法と混同されがちですが、より幅広いストレスへの対処法を含んでます。 ストレスコーピングには、問題焦点型と情動焦点型の2種類があり、問題焦点型はストレス要因となっているそのものへの働きかけ、解決することでストレスそのものを根本的に取り除くコーピングであり、情動焦点型は、ストレスによって生じる「つらい」「悲しい」といったような気持ちにアプローチし、ストレスを緩和することでストレスコントロールをするコーピングです。

コーピングは質よりも量が重要です。たくさん思いつくだけでも柔軟な考え方ができ、対処法もたくさん知っていることにもつながります。意図的に実行することが大事ですので、普段から目につくところにメモしておき、実践してみましょう。

ご紹介したような予防法をとっていてもしんどいと感じるときには、2つのサインに気づきましょう。

1)眠れない 2)楽しくない

こうした症状は、こころの病気のサインかもしれません。

こころの病気は脳の機能異常であり、気の持ちようではありません。

自分では対処できない、判断できないところまでしんどくなっていれば、職場の方や産業医、家族や医療機関など早めに相談することで悪化を防ぐことが出来ます。

ストレスをなかったことにせず、気づいて対処すること、それでもしんどい時は周囲に相談することで皆さんが健康に生き生きと働くことが出来、ひいては職場での活躍につながることを祈っております。

新入社員の感想(紹介)

今回の研修会を受講した弊社関連法人の新入社員の感想をご紹介いたします。

これまで体調管理は自分のために、という考え方しかありませんでした。バイトなどで休むことは迷惑が掛かるが、学生だから仕方ないというようにプライベートと分けて考えていたかと思います。働くために自己管理を行うということは、会社のためにひいては自分のために必要な視点だと思います。自分自身ではもちろんのこと、周りの方々にも助けてもらいながら健康管理に気をつけていきたいと思います。

これから社会人として働いていく上で、どんなことに気をつければ良いかを具体的に知れたセミナーでした。自分のために時間を使えた学生時代とは違い、会社や社会、クライアントなど、誰かのために働く時間が多くなる中で、健康でいることの持つ意味も変わるのだなと感じました。今回、からだとこころの健康について勉強できたことは、自身の健康管理はもちろん、周囲の体調変化に気づくことにも活かせるヒントにもなりました。上司に相談したり、同僚と声をかけあったりしながら、元気に働いていけるよう努めていきたいと思います。

新入社員のための合同ヘルスケア研修会は、今後も毎年4月に開催予定です。

今回ご参加いただけなかった方も次の機会にお会いできることを楽しみにしております。

本記事は講師の許可を得て日本ストレスマネジメント研究所が独自にまとめたものです。