本レポートでは、2025年4月11日・4月25日に行われた「いきいきと働き続けるための合同ヘルスケアセミナー」について、前編と後編の2回にわたり、開催のご報告をさせていただきます。

当日ご参加いただきました皆様、見逃し配信によりご視聴いただきました皆様には、あらためて御礼を申し上げます。

今回のセミナーは、新入社員対象、人事・管理職対象の2つの講演の連続企画となっています。

本記事では、新入社員を対象とした、公認心理師・キャリアコンサルティング2級技能士の茂籠 裕美子氏による講演をレポートいたします。

いきいきと働き続けるには? 仕事と健康の関係性

「仕事や職業生活に関することで不安や悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある」と答えた労働者は、なんと82.7%にものぼるそうです。

セミナーの冒頭では、様々な実態調査をご紹介いただきながら、心と体の健康が仕事のパフォーマンスと関連することをご説明いただきました。

うつ病を経験する人は15人に1人と決して他人事ではなく、経年比較をみていくと、心の病を抱える若年層が増えているというデータもあります。

こころの病気で仕事を休む事態には至らなくても、ストレスによって本来のパフォーマンスを発揮できなくなることは誰にでもある、そんな中で、いきいき働き続けるためのストレスマネジメントについてご講演いただきました。

ストレスマネジメント=自分を知ること

ストレスは悪いもの?

「ストレス」について説明してと言われたら、なんと答えるでしょうか。

一般に、嫌な気持ち、負担といった言葉が挙がることが多いのではないかと思います。

今回のセミナーで、茂籠先生からは「ストレスは全部悪いというわけではない」とのお話がありました。

適度なストレスは、意欲が湧いたり、自信や誇り・喜びを感じるなどの活力になって、実はメンタルヘルスにいい影響を及ぼします。

ただ、ストレスが多くなりすぎると、不安や焦りが強くなっていって、重荷に感じたり、過重な負荷となってしまうことがあり、そうした不快になるようなストレスには対処が必要です。

ストレス要因になりやすい事柄

仕事や転居などの環境変化、温度・音・光・机や椅子などの物理的な環境、不眠や肩こり・運動不足などの体の不調、上司・同僚やプライベートの人間関係などの社会的な関わりの中でも、誰にでも日々小さなストレスがあるものです。

学生から社会人への役割変化、生活リズムの変化、新しい環境での人間関係、仕事・将来へのプレッシャーや不安……と、入社後にストレス要因となりやすい事柄をご紹介いただきながら、一方で実際に自分がその状況になったときに何にどのくらいストレスに感じるかは人によって違うということもご説明いただきました。

たとえ小さなストレスでも、毎日何時間も過ごしていく環境、接していく人であることを考えると見逃せません。

自分がどんなものにストレスを感じるのか、ストレスを感じたときの反応や感じ方はどうかを知っておくことが、不調のサインに気づくことに繋がります。

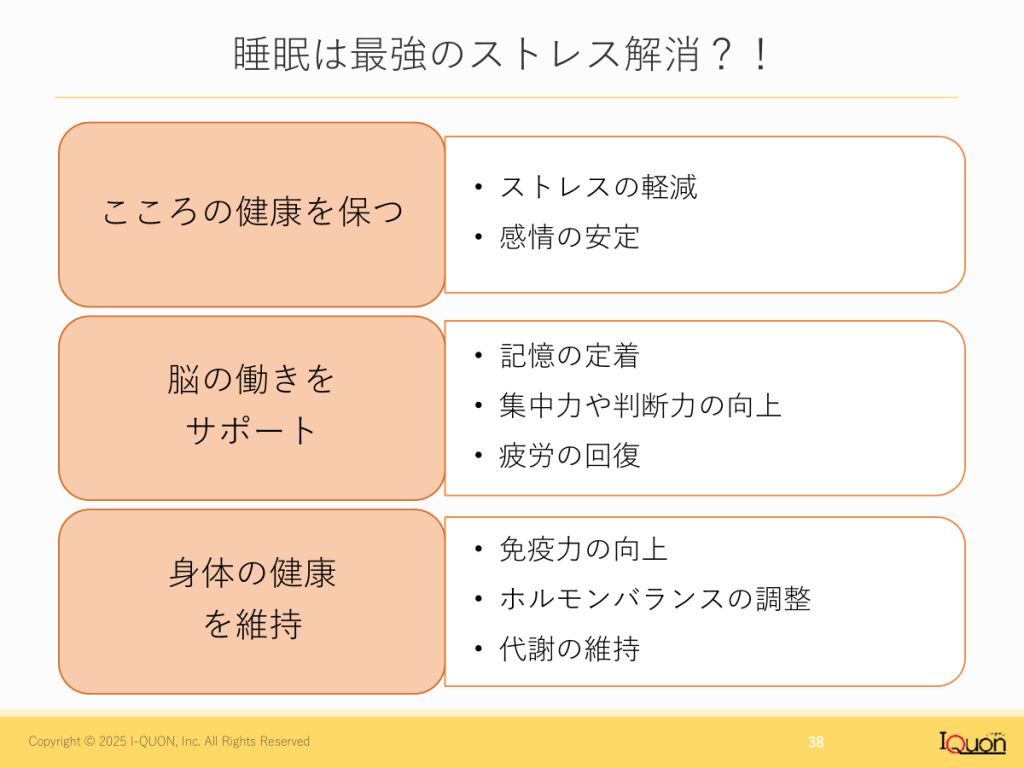

睡眠は最強のストレス解消法?

ストレスを感じたときにどうしますかとお聞ききすると、睡眠を挙げられる方がたくさんいらっしゃるようです。

睡眠はこころの健康や脳の働き、体の健康にも非常にいい効果が期待できます。

睡眠は最強のストレス解消法なんじゃないかというくらい、睡眠の効果は絶大です。

ただし、たくさん寝ればいいというわけではなく、眠り方は仕事のパフォーマンスに影響を及ぼします。

いかに「コンディションを整える質のよい睡眠をとるか」が日々の健康や仕事に直結するとご説明いただき、セミナーでは質の良い睡眠をとる工夫についても教えていただきました。

まずは睡眠時間を確保する:7時間前後を目安に、日中に眠気なく過ごせる睡眠時間を確保する。

平日と休日の睡眠のズレは2時間以内:睡眠リズムを崩さないためには睡眠の中央時刻が重要。

「早めに寝て、ゆっくり起きる」と体への負担が少ない。

身体のリズムを作る:寝る1~2時間前の入浴や朝ごはん、起床時に日光を浴びるなど

眠りにくくなる要因を減らす:就寝前のアルコールやカフェイン、スマホなど明るい光を浴びることは避ける

すべての悩みは対人関係の悩み コミュニケーションのポイント

後半では、具体的な例やワークを通して、職場のコミュニケーションのポイントについてご講演いただきました。

職場では、考え方や立場、役割の違う様々な人と関わる必要があり、社会の発展に伴って複雑化しています。産業の種類を問わず、業務の精密化、精度を保つための密なコミュニケーションや調整作業が最近の職業ストレスの特徴として指摘されています。

こんなとき、あなたの反応は?

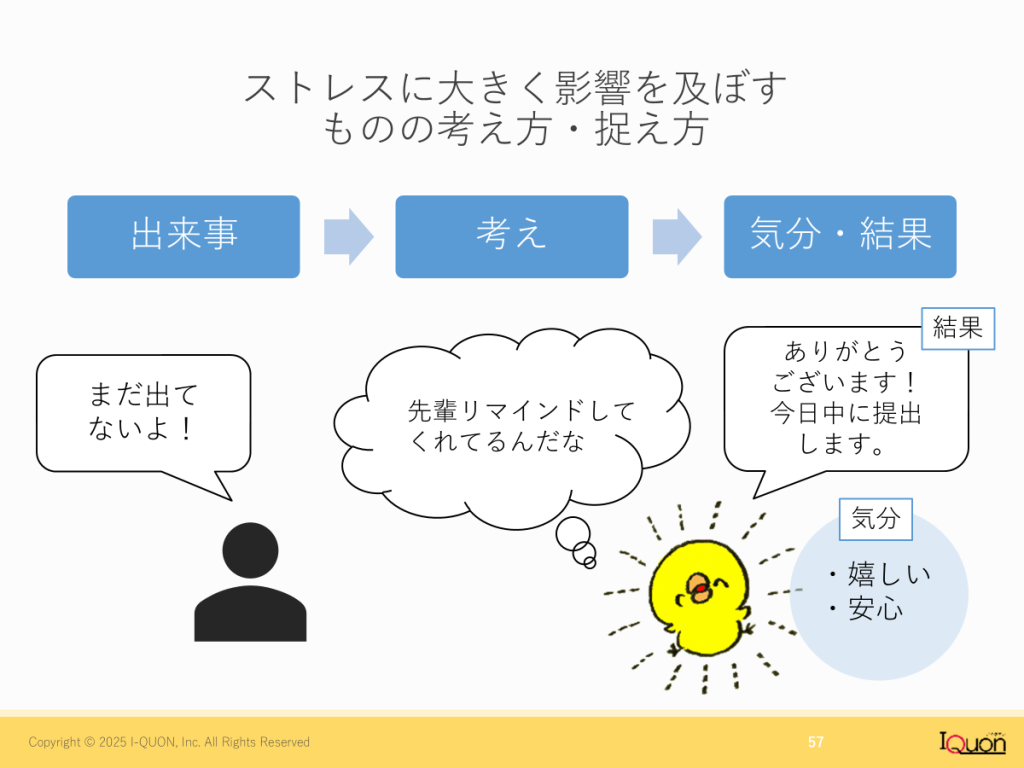

何がストレス要因になるかは人それぞれ。その違いの1つは、その事柄の捉え方です。

当日のセミナーでは、様々な例を挙げていただきながら、ストレスに大きく影響を及ぼすものの考え方・捉え方についてご説明いただきました。

例えば、こんな場面を想像してみてください。

明日提出〆切の交通費の申請書類について、先輩から「〇〇さん、交通費の書類まだ出てないよ!」と声をかけられました。こんなとき、あなたはどんな風に感じますか?

「先輩リマインドしてくれてるんだな」と感じると安心感があるかもしれませんし、「先輩に怒られた?! 早く出さなきゃ!」と思うと焦りや緊張を感じるかもしれません。

「まだ〆切じゃないのに……」と思うと、怒りや不満を感じることもあるかもしれません。

同じ場面でも受け取り方は人それぞれで、自分の状況によっても浮かぶ考えは異なってくるものです。

特に抑うつ状態に陥っているときはネガティブな考えに向かいやすく、ストレス反応として、ストレスの再生産に繋がる考え方の癖が出てくることもあります。

「○○すべきなのに、できていない」「ダメなやつだと思われているに違いない」……そんな風に自分で自分を追い詰めてしまう考えにもし気づいたら、しっかりと休養をとり、周りの人へ相談してみましょう。

茂籠先生からご参加いただいた新入社員の皆様に向けて、仕事をする上で疑問に思うことやちょっと心配なことなどがあれば、相手に質問したり確認することも重要だとお話いただきました。

「こんなこと聞いていいのかな」「質問したら怒られないかな」とためらう必要はなく、直接話す機会を設けることで、誤解やすれ違いを防ぎやすくなります。

普段からコミュニケーションができていると、不調時の相談もしやすくなります。

信頼関係を築くコミュニケーション

コミュニケーションがうまくいくと仕事がしやすいというのは直観的にわかっていても、どうやったらうまくいくのかを教わる機会はなかなかありません。

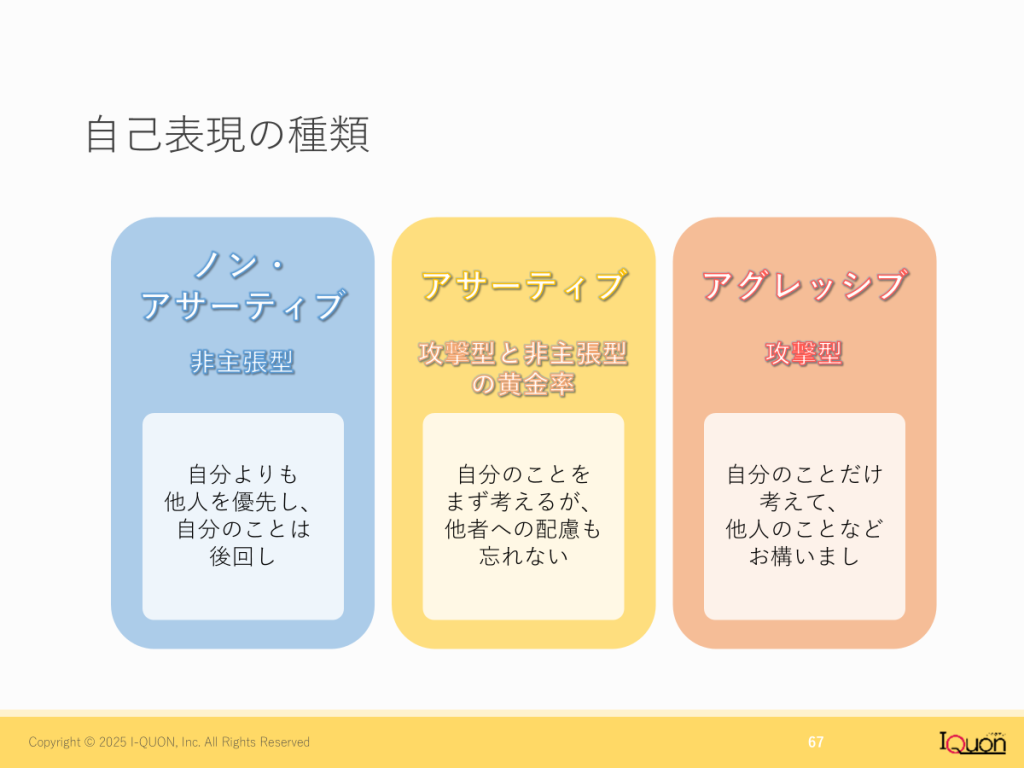

今回のセミナーでは自分も相手も大切にする「アサーション」というコミュニケーションの考え方についてご説明いただきました。

アサーションは、自分のことよりも他人を優先し、自分のことは後回ししてしまう非主張型のコミュニケーションと、自分の意見や考えはハッキリ言うが、自分を優先することで相手の言動を押えようとする攻撃型のコミュニケーションの黄金率と言われています。

自分のことをまず考えるけれど他者への配慮も忘れない表現が自分も相手も大切にする「アサーション」です。

非主張型の表現では、自身のなさや不安があるにも関わらず「わかりました」と言ってしまったり、今困っているのに「また今度お願いします」と相手に譲ってしまったりと、自分の伝えたいことや自分の気持ちが伝わりにくく、「わかってもらえなかった」という思いが残ってしまうようなコミュニケーションです。

非主張型の表現をしやすい人やそうなりやすい場面では、その場にふさわしい形で自分の考えや気持ちを率直に伝えることがアサーティブなコミュニケーションに近づくポイントです。

攻撃型の表現では、自身満々でものを言っているように見えて、その場の主導権を握るために相手より優位に立とうとしたり勝ち負けで物事を決めようとしてしまいがちです。強引に押し通すことで後味が悪いことも多く、あとから自分の本意でなかったと気づいて後悔するといったことも起こりやすいコミュニケーションです。

攻撃型の表現をしやすい人やそうなりやすい場面では、相手の言うことを受け止めたり、相手への配慮があることを言葉や態度で示すことで、アサーティブなコミュニケーションに近づけることができます。

自分も相手も大切にするアサーティブなコミュニケーションが、お互いを尊重して仕事を進められる信頼関係を築くことに繋がります。

相談は自身の力になる

「わからない」を放置すると不安はどんどん増えていく

結果がわからない、対処方法がわからない、相手がどう出るかわからない……。

「どうしてよいかわからない」ことは不安に繋がります。そんなとき、ぐるぐると考えて先延ばしにしてしまいがちです。

しかし、「わからない」を放っておくと、考えれば考えるほど不安が大きくなっていったり、相談や質問を避けることでもっと相談のハードルが高くなってしまうことが知られています。

相談したり頼ったりすることは、仕事を進めるうえでも、ストレスへの対処としても、大切なスキルです。

「そうして周囲の力も借りながら、何かに奮闘したり、悩み乗り越えた経験は、自分にとって成長につながります」と、茂籠先生からストレスを乗り越えた体験が成長に繋がるとのお話をしていただきました。

こころの病気かもしれないと思ったら

うつ状態やうつ病は、脳内物質の1つであるセロトニンが減少して、脳のエネルギーが弱まってしまう病気です。「気の持ちよう」「こころが弱いから」起きるものではなく、一時的な脳の不調として医学的に説明されています。

こころの病気に気づくためには、元気なときの自分を知っておくこと、元気なときの自分じゃないことに気づくことが大切です。早く気づいて治療するほど、早く日常生活に戻ることができます。

不調に気づくために ① 眠れない、② 楽しくない この2点は覚えておいてください。

自身で気づくことも大切ですが、「いつもと違うな」と周囲の人が気づいて声をかけてくれるかもしれません。

そうした声掛けに戸惑いを感じるときは、もう1人信頼できる人に聞いてみてください。

2人以上の人にいつもと違うと言われたときは、医療ケアが必要なサインだと受けとめて、医療機関を受診しましょう。

さいごに

自分の健康に興味関心をもち、コンディションを整えるために自己管理もする。

プライベートも大切にしたり、疲れている時にはしっかり休むという選択もできる。

このように、自身のコンディションを整えることで、自分の力を発揮したいときにちゃんと発揮できることが、いきいきと働き続けることにも繋がっていきます。

今回のセミナーは、茂籠先生ご自身の経験や、具体例、ワークを通して、健康に働き続けるための知識やヒントを身近に感じていただけるようなご講演をいただきました。

仕事を続ける中で経験したこと、感じたことを踏まえて折に触れて思い出していただくと、自身がどんなふうに働いていきたいかを振り返る機会にもなるかと思います。

ご参加いただいた皆様、レポートを読んでいただいた皆様が、いきいきと働き続けるための一助になれば幸甚です。

本記事は講師の許可を得て日本ストレスマネジメント研究所が独自にまとめたものです。